こんにちは!京都にある自費リハビリセンターを運営しています。

センター長の米田です。

今日は連続歩行距離におけるカットオフ値について説明します。

連続歩行距離に関するカットオフ値は、特に高齢者や脳卒中患者のリハビリにおいて重要な指標です。以下に、関連する情報をまとめます。

カットオフ値の重要性

脳卒中患者の歩行能力: 脳卒中患者において、屋外で自立して歩行するためには、歩行速度が0.61 m/s以上であることが推奨されています。この速度は、屋外歩行の自立を判断する際のカットオフ値として機能します。

連続歩行距離の評価: 連続歩行距離は、特に高齢者の活動能力を評価するための重要な指標です。研究によると、1km以上の連続歩行ができない高齢者は、外出頻度が低下する傾向があります。したがって、連続歩行距離の向上は、生活の質を向上させる可能性があります。

具体的なカットオフ値: 例えば、6分間歩行テスト(6MWT)では、213m以上の距離を連続して歩けることが自立歩行の指標とされています。この値は、歩行速度と連動しており、快適歩行速度が0.61 m/s以上であることが求められます。

連続歩行距離の評価方法

連続歩行距離は、特定の距離(例えば、100m、500m、1kmなど)を基準に評価されます。これにより、個々の歩行能力を定量的に把握することが可能です。

具体的な評価方法としては、10m歩行テストや6分間歩行テストが一般的に使用されます。これらのテストは、歩行速度や距離を測定し、患者の機能的な能力を評価するための基準を提供します。

結論

連続歩行距離のカットオフ値は、特に高齢者や脳卒中患者のリハビリテーションにおいて、歩行能力の評価や自立支援において重要な役割を果たします。これらの指標を用いることで、患者のリハビリプランを効果的に設計し、生活の質を向上させることが期待されます。

京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!

ご利用者様の身体状況に合わせてリハビリを進めていきます。

エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓

経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。

また、脳卒中後遺症による麻痺だけではなく、パーキンソン病などの神経性障害や、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの運動器疾患、慢性疼痛など様々なお身体の悩みに対しても対応させて頂いております。

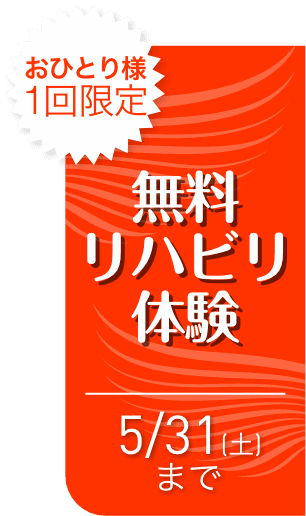

現在、エール神経リハビリセンター伏見ではリハビリ体験を実施しております。

リハビリ体験はこちら↓

特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)

LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓

https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true

お電話でのお問い合わせも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。