私は京都で自費リハビリセンターのセンター長をしている理学療法士です。

日々、脳卒中後に「もう良くならないと言われました」と不安そうに相談に来られる方をたくさん見ています。

先にお伝えしたいのは、

「回復期で頭打ち=もう一生変わらない」ではない

ということです。

ここから、脳卒中 リハビリの現状や、6ヶ月以降でも機能が伸びる理由、そして京都でどんなリハビリの選択肢があるのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。

1. 脳卒中 リハビリ の現状|退院後に「もう良くならない」と言われた方へ

1-1. 退院時に言われがちな「リハビリはこれで終わりです」の現実

回復期リハビリテーション病院には、**「リハビリを行える期間の上限」**があります。

これは病院側の気持ちではなく、

医療保険・介護保険のルール

入院できる日数の上限

といった制度上の理由によるものです。

そのため、退院前のカンファレンスなどで、

「これ以上の大きな改善は難しいかもしれません」

「今後は維持を目標にしましょう」

と説明されることが少なくありません。

患者さんやご家族からすると、

「え、もうこれで終わり?まだ全然動かないのに…」

というショックが大きく、とてもつらい場面です。

私自身も、回復期病院で働いていた頃、この説明をしなければならない側として苦しい思いをした経験があります。

1-2. 退院後の生活期リハビリの選択肢と、その限界

退院後、多くの方が利用されるのが生活期(慢性期)のリハビリです。

代表的なものは、

通所リハビリ(デイケア)

通所介護(機能訓練付きデイサービス)

訪問リハビリ

などがあります。

これらはとても大切なサービスですが、実際には

週1〜2回、1回40〜60分程度

利用者さんの数が多く、個別にじっくり評価・練習する時間は限られやすい

目標も「維持」が中心になりがち

という現状があります。

そのため、

「リハビリには行っているけれど、良くなっている実感があまりない…」

と感じる方が多いのも事実です。

1-3. 自費リハビリという第3の選択肢が増えてきた背景

ここ数年で増えてきたのが、**自費リハビリ(保険外リハビリ)**という選択肢です。

背景にあるのは、

「もっと良くなりたい」「杖なしで歩けるようになりたい」

「麻痺した手をもう少しでも使えるようにしたい」

といった、“回復をあきらめたくない人”のニーズです。

保険内リハビリは大切ですが、制度上どうしても

時間・回数の制限

1人の利用者さんにかけられる「密度」の限界

があります。

そこで、

時間を十分に確保して、マンツーマンで集中的に行うリハビリ

生活目標(買い物、階段昇降、料理、外出)に合わせた実践的な練習

を提供する場として、自費リハビリ施設が増えてきました。

京都 リハビリの現場でも同じ流れがあり、センター長として現場に立つ中で、

「病院でリハビリが終わったと言われて落ち込んだけど、ここに来てもう一度希望が持てた」

という声をいただくことが増えています。

2. 脳卒中 リハビリ の回復期とは?よく聞く「6ヶ月まで」の本当の意味

2-1. 急性期・回復期・生活期とは?リハビリの流れをわかりやすく解説

脳卒中 リハビリの流れは、大きく3つの時期に分けて理解すると分かりやすいです。

急性期:命を守る時期

発症直後〜数週間

脳出血や脳梗塞の治療が最優先

ベッド上での安静が中心ですが、可能な範囲で早期離床・リハビリも始まります

回復期:集中的にリハビリを行う「伸びしろが大きい」時期

発症後およそ1〜6ヶ月ほど

回復期リハビリテーション病院などに転院して、毎日しっかりリハビリ

歩行練習、手の機能訓練、日常生活動作(トイレ・着替えなど)の練習を集中的に行います

生活期(慢性期):自宅に戻ってからの長い期間

発症後6ヶ月以降〜その先ずっと続く期間

自宅や施設での生活が中心

通所リハビリ、訪問リハビリ、自主トレーニングなどがメインになります

2-2. なぜ「発症後6ヶ月が勝負」と言われるのか

「脳卒中は発症後6ヶ月が勝負」と言われることがあります。

この理由は大きく2つあります。

自然回復が大きいタイミングだから

発症後数ヶ月は、脳や体自身の「自然な回復(自然寛解)」が起こりやすく、

何もしなくても少しずつ力が戻る時期とされています。

ここに集中してリハビリを行うことで、改善幅が大きくなりやすいのです。医療制度上、集中的な入院リハビリができる期間が限られるから

回復期リハビリ病棟で入院できる日数には上限があり、

おおむね発症から半年〜1年前後で制度的な「区切り」が来てしまいます。

この2つが混ざって、

「6ヶ月を過ぎたらもう良くならない」

と誤解されてしまうことが多いのです。

2-3. 「6ヶ月を過ぎたらもう良くならない」という誤解

私の臨床経験からも、発症から1年、2年経ってからでも変化する方は確かにいます。

たとえば、

発症から1年以上経ってから、

集中的に歩行練習を行った結果、

「屋外では杖+装具」だった方が、「屋内では杖なしで歩ける」ようになったケース。手指がほとんど動かず、「生活ではほとんど使っていなかった」方が、

集中的なリハビリと日常での工夫で、

「軽いものを支える」「テーブルの上で物を安定させる」など、“補助手”として使えるようになったケース。

こうした変化は、

「何となく過ごしているうちに勝手に良くなった」

のではなく、

適切な評価

課題に合わせた練習

継続できる環境づくり

という条件が整ったときに起こりやすいと感じています。

つまり、

「6ヶ月を過ぎたら良くならない」のではなく、

「6ヶ月を過ぎたら“条件付きで”良くなりうる」

というイメージが近いと思います。

3. 回復期を過ぎても機能が伸びる理由|神経可塑性と慢性期リハビリの可能性

3-1. 神経可塑性とは?難しい言葉をできるだけかみ砕いて説明

「神経可塑性(しんけいかそせい)」という言葉があります。

少し難しく聞こえますが、ざっくり言うと、

脳はダメージを受けても、残された部分同士が新しいつながりを作り直す力を持っている

という意味です。

もともとAという神経が担当していた動きが、

ダメージでうまく働かなくなったとき、近くのBやCという神経が、「じゃあ自分たちがその役割を少しずつ覚えていこう」とする

そんなイメージです。

そしてこれは、子どもだけに起こる力ではありません。

年齢を重ねても、適切な刺激(=リハビリ)を繰り返すことで、

神経可塑性が働く可能性は残っています。

3-2. 慢性期でも機能が伸びるケースがある理由

慢性期でも機能が伸びる理由は、主に2つです。

集中的な練習で新しい神経経路が作られるから

同じ動きを、正しいフォームで、繰り返し練習することで、

脳は「この動きは大事なんだな」と認識し、

新しい神経のつながりを強めていきます。「使っていない機能」が眠ったままになっていることが多いから

病院退院後、生活の中で使う機会が少ないと、

ほんの少し残っている筋力や動きが**“宝の持ち腐れ”**になっていることがあります。本当は少し膝が曲がる・伸びるのに、立ち上がりではあまり活用できていない

手首や指が少し動くのに、生活の中で全く使っていない

こうした「眠っている機能」を見つけ、意図的に使う練習をすることで、

少しずつ機能が引き出されていくことがあります。

3-3. どんな人に改善のチャンスがあるのか?

よく聞かれる質問が、

「自分にもまだ良くなる可能性はありますか?」

というものです。

もちろん、実際にお体を拝見しないと断言はできませんが、

1つの目安として、

「全く動かない」のか

「かすかにでも動く」のか

は大きなポイントになります。

かすかでも動きが残っている場合、その動きを“増幅”していくイメージで練習できます。

全く動かない場合でも、姿勢・体幹・反対側の手足・道具の工夫などで、日常生活を楽にする方向のリハビリは十分に可能です。

もう1つ大切なのは、

日常生活の中で、どれだけその手足・体を使えているか

という視点です。

常に介助任せで、自分ではほとんど動いていない

麻痺側の腕をまったく使っていない

という状態だと、どうしても脳に入ってくる「使う刺激」が少なくなります。

逆に、

時間はかかっても、自分で立ち上がるチャンスを作っている

麻痺側の手で、テーブルを押さえる・タオルを持つなど、できる範囲で参加させている

という方は、改善の芽が残りやすい印象があります。

3-4. 実際の臨床現場で感じる“伸び続ける人”の共通点(センター長PTの視点)

京都の自費リハビリセンターで多くの方を担当してきて、

「この方は長く伸びていくな」と感じる方には共通点があります。

「少しでも良くなりたい」という気持ちを持ち続けている

できない動きより、「できること」に目を向けて、それを伸ばそうとしている

自主トレ+専門リハをうまく組み合わせている

施設で動き方を修正 → 自宅で自主トレ → また施設で見直す

ご家族が応援してくれている(無理強いではなく「一緒にやろう」のスタンス)

逆に、途中で変化が止まりやすいのは、

「病院でダメと言われたから」と完全にあきらめてしまう

自主トレが「なんとなく体操」に留まり、目標と結びついていない

というケースです。

4. 慢性期の脳卒中 リハビリ でできること|自宅+専門施設の具体的な取り組み

4-1. 自宅でできるリハビリの考え方|「回数」と「質」を意識する

自宅でのリハビリは、「何をどのくらいやるか」だけでなく、「どうやるか」がとても大事です。

なんとなく体操するだけにならないためのポイント

「テレビを見ながら、ただ足を動かす」だけだと、効果は限定的です。

大切なのは、

どの筋肉・どの関節を鍛えたいのか

どんな動きを目標にしているのか(歩行?立ち上がり?手の操作?)

を意識しながら行うことです。

目標(歩きたい・手を使いたい)から逆算して考える

たとえば、

目標:屋外を杖で10分歩けるようになりたい

→ 必要な要素:立ち上がり動作

体重移動

片脚で支持するバランス

歩幅・歩行リズム

このように、目標を分解して「今日の練習はどこを鍛えるのか?」を決めると、

同じ10分でもリハビリの質が変わってきます。

4-2. 専門家と行う集中的リハビリの役割

自宅でのリハビリだけでは、どうしても

自分の動きの“クセ”に気づきにくい

本当に効果が出ているのか分からない

という壁があります。

そこで、理学療法士などの専門家と一緒に行うリハビリが大事になります。

評価 → 課題を明確にすることの重要性

歩きづらさの原因が「筋力不足」なのか、「バランス」なのか、「足の出し方」なのか

手が上がらない原因が、「肩の痛み」なのか、「筋緊張」なのか、「体幹の弱さ」なのか

これをきちんと評価しないと、

頑張っているのに的外れな練習をしてしまうリスクがあります。

セラピストが「動き方」そのものを調整する意味(フォーム修正)

立ち上がりで、どこに体重を乗せるか

歩くとき、骨盤がどう動いているか

手を伸ばすとき、肩や体幹がどう連動しているか

こうした**“フォーム”の部分**を調整するのは、専門家の役割です。

ここを整えてから自主トレを行うと、同じ回数でも効果が大きく変わります。

4-3. 自費リハビリ施設だからこそできるアプローチ

自費リハビリは保険が効かない分、費用の負担はありますが、その代わりに

時間を十分に確保したマンツーマンリハビリ

個別目標に合わせたオーダーメイドのプログラム

生活場面を想定した実践練習

といったメリットがあります。

生活目標に合わせた実践練習

京都の当センターでも、

近所のスーパーまで歩いて買い物に行きたい

自宅の階段を安全に昇り降りしたい

キッチンで立って簡単な料理をしたい

といった具体的な目標に合わせて、

実際の段差や階段を想定した昇降練習

買い物かごを持ちながらの歩行練習

キッチン動作を模した立ち作業の練習

などを行っています。

リハビリの頻度・強度を高めやすいというメリット

週1回ではなく、短期的に週2〜3回集中的に行う

1回80〜90分しっかり身体を動かす

といったことができるのも、自費リハビリならではです。

4-4. どんなタイミングで自費リハの利用を検討すると良いか

こんなときは、一度自費リハビリを検討されても良いタイミングです。

「回復期で思ったほど良くならなかった」と感じているとき

もう一度、今の状態を評価し直してほしい

デイサービス・訪問リハだけだと物足りなさを感じているとき

もっと集中的に、攻めのリハビリをしたい

家族も一緒にリハビリのやり方を学びたいとき

介助の仕方、自主トレの見守り方を教えてほしい

京都 リハビリで施設を探す場合も、

「脳卒中の慢性期を多く見ているか」「どんな目標を一緒に設定してくれるか」などを、

ぜひ質問してみてください。

5. まとめ|脳卒中 リハビリ は終わりじゃない。センター長PTが伝えたいこと

5-1. 回復期で結果が出なかった=可能性ゼロではない

最後にもう一度お伝えしたいのは、

回復期で思ったような結果が出なかったからといって、

あなたの回復の可能性がゼロになったわけではない

ということです。

発症後6ヶ月以降も、改善が続く人は確かにいます。

条件が整えば、1年・2年経ってから動きの変化が見られることもあります。

大切なのは、

少しでも良くしたいという気持ちを持ち続けること

自分の状態を正しく評価してもらい、現実的な目標を共有すること

です。

5-2. 脳卒中 リハビリ を続けるうえで大事な3つのポイント(箇条書きまとめ)

脳卒中 リハビリを続けるうえで、私が大切だと感じているポイントを3つにまとめます。

自分の状態を正しく評価してもらうこと

どこに伸びしろがあるのか、どこは「工夫で補うべきか」を知る

目標に合わせた練習内容をはっきりさせること

「何のためのリハビリか」が明確だと、継続しやすく、効果も出やすい

継続しやすい環境(自宅+専門施設)を整えること

自主トレ+通所・訪問リハ+自費リハビリなど、自分に合った組み合わせを考える

5-3. 自費リハビリ施設センター長としてのメッセージ

京都で自費リハビリセンター長として働く中で、

「もう遅いのでは…」「今さら相談しても仕方ないのでは…」という声を本当によく耳にします。

ですが、私の答えはいつも同じです。

「遅いかどうかは、実際に今の状態を見て、一緒に確かめてみませんか?」

できること・難しいことを整理する

そのうえで、「どこを目指して、どんなペースで進むのか」を一緒に考える

それが、私たち専門家の役割だと思っています。

【よくある質問 Q&A】

Q. 発症から2年以上経っています。それでも見てもらえますか?

A. もちろんです。発症からの時間は1つの要素ですが、「今、どんな状態か」「どんな目標があるか」の方が大切だと考えています。

Q. 京都以外に住んでいても、相談していいですか?

A. オンライン相談や短期集中での通所など、ケースに応じてご提案できることがあります。まずはお気軽にご相談ください。

もし今、

「今のリハビリで本当に良いのか不安」

「まだ自分にできることがあるなら知りたい」

と感じておられるなら、一度専門家に相談してみてください。

京都 リハビリの選択肢のひとつとして、

私たち自費リハビリセンターも、あなたの「もう一度、良くなりたい」に寄り添える場でありたいと思っています。

ご相談・体験のご予約

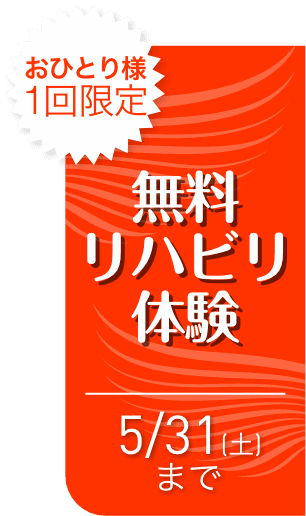

現在、エール神経リハビリセンター伏見では特別リハビリ体験を実施しております。

リハビリ体験はこちら↓

特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)

LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓

https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true

お電話でのお問い合わせも対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

- ご家族・ケアマネジャーさまからのご相談も歓迎しています。

京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!

ご利用者様の身体状況に合わせてリハビリを進めていきます。

エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓

経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。

また、脳卒中後遺症による麻痺だけではなく、パーキンソン病などの神経性障害や、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの運動器疾患、慢性疼痛など様々なお身体の悩みに対しても対応させて頂いております。